Начало новой эпохи. Как работает оперативная память стандарта DDR4. Практическое сравнение памяти DDR3 и DDR4 на платформе Intel LGA1151 по производительности и энергопотреблению

Итак, процессоры Intel Skylake работают и с DDR3-памятью, и с DDR4. Но не все так просто. Встроенный контроллер официально поддерживает память DDR4-1866/2133 при напряжении 1,2 В или DDR3L-1333/1600. Буква L в названии означает Low Power. То есть напряжение не должно превышать 1,35 В. Большинство «старой» DDR3-памяти работает при 1,5/1,65 В. Получается, что такие «мозги» не подходят для чипов Skylake. Вот и Intel рекомендует использовать исключительно DDR3L-1333/1600. Применение обычной DDR3, по заявлению чипмейкера, со временем выведет центральный процессор из строя.

Как вы сами понимаете, в краткосрочной перспективе проверить этот факт не представляется возможным. Тем не менее некоторые материнские платы поддерживают установку обыкновенной DDR3-памяти с напряжением 1,5 В и выше. Существуют подводные камни. Например, ASUS Z170-P D3 при установке кита DDR3-2133 (1,65 В) автоматически выставила этому набору напряжение 1,48 В. Разность потенциалов в размере 1,5 В и выше BIOS платы помечает ярко-красным цветом - сигнализирует, что достигнут критический параметр, способный повредить железо. Одновременно в списке поддерживаемой памяти ASUS Z170-P D3 есть большое количество модулей, работающих с напряжением 1,5/1,65 В. У MSI нет плат на чипсете Z170 Express с поддержкой DDR3. У ASRock и GIGABYTE, подобно решениям ASUS, тоже есть устройства с гарантированно совместимой высоковольтной памятью.

Так кто же лукавит: Intel, которая всевозможными способами старается склонить покупателя к покупке DDR4, или производители материнских плат, цепляющиеся за любую возможность продать еще немного технологичного текстолита? Боюсь, что на этот вопрос ответит лишь время.

Небольшое экспресс-тестирование работы процессоров под LGA1151 с памятью, типа DDR3 и DDR4 мы проводили еще в прошлом году, а в этом немного расширили изученную область в направлении бюджетных моделей для этой платформы. В общем и целом сложилось ощущение, что преимуществ по производительности у нового типа памяти нет, зато она позволяет сэкономить немного энергии, что в последние годы стало основной точкой приложения усилий Intel при разработке новых микроархитектур. Правда, влияние памяти на энергопотребление старших моделей процессоров Intel мы не исследовали. Да и вообще - их тесты проводились еще с использованием старой методики тестирования, причем очень разных системных плат и т. п., так что сделанные в прошлом году выводы могут и устареть. Поэтому мы решили исследовать вопрос более тщательно и подробно.

Конфигурация тестовых стендов

| Процессор | Intel Celeron G3900 | Intel Pentium G4500T | Intel Core i3-6100 | Intel Core i5-6400 | Intel Core i7-6700K |

| Название ядра | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake |

| Технология пр-ва | 14 нм | 14 нм | 14 нм | 14 нм | 14 нм |

| Частота ядра std/max, ГГц | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 2,7/3,3 | 4,0/4,2 |

| Кол-во ядер/потоков | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 4/4 | 4/8 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 64/64 | 64/64 | 64/64 | 128/128 | 128/128 |

| Кэш L2, КБ | 2×256 | 2×256 | 2×256 | 4×256 | 4×256 |

| Кэш L3 (L4), МиБ | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 |

| Оперативная память | 2×DDR3-1600 / 2×DDR4-2133 | 2×DDR3-1600 / 2×DDR4-2133 | 2×DDR3-1600 / 2×DDR4-2133 | 2×DDR3-1600 / 2×DDR4-2133 | 2×DDR3-1600 / 2×DDR4-2133 |

| TDP, Вт | 51 | 35 | 51 | 65 | 91 |

| Графика | HDG 510 | HDG 530 | HDG 530 | HDG 530 | HDG 530 |

| Кол-во EU | 12 | 23 | 23 | 24 | 24 |

| Частота std/max, МГц | 350/950 | 350/950 | 350/1050 | 350/950 | 350/1150 |

| Цена | T-13475848 | T-12874617 | T-12874330 | T-12873939 | T-12794508 |

Мы воспользовались пятью процессорами, причем два из них уже были протестированы ранее - именно поэтому сегодня будут использоваться результаты Pentium G4500T, а не несколько более актуальных для розничных покупателей G4500/G4520: обычная экономия временны́х затрат. Все равно в наибольшей степени нас интересуют не они, а процессоры чуть более высокого класса - например, младшие в линейках Core i3-6100 и i5-6400. Почему именно младшие? Как нам кажется, именно у покупателей таковых наиболее вероятно желание сэкономить при модернизации системы, не меняя шило на мыло DDR3 на DDR4. Да и при покупке новой системы то, что на данный момент бюджетные платы с поддержкой DDR3 стоят немного дешевле аналогов со слотами DDR4, важнее всего именно тем, кто собирает бюджетный компьютер. А если уж сможет себе позволить какой-нибудь Core i3-6320, то лучше «дотянет» до «настоящего четырехъядерного» Core i5-6400. Но, тем не менее, не протестировать совместно с DDR3 топовый Core i7-6700K мы тоже не могли - все-таки это самое быстрое (и самое прожорливое) предложение Intel для данной платформы, поэтому и крайне необходимое для оценки максимального потенциального эффекта от перехода на новый стандарт памяти.

Что касается собственно модулей памяти, то в обоих случаях мы использовали пару таковых, суммарной емкостью 8 ГБ. Частота соответствовала поддерживаемой по стандарту - 1600 МГц для DDR3 и 2133 МГц для DDR4. В принципе, некоторые производители системных плат предлагают возможности разгона памяти и для DDR3, но тут есть один деликатный момент - для достижения высоких частот обычно используется повышенное до 1,65 В (вместо стандартных 1,5 В) напряжение питания. При этом Intel не рекомендует так поступать еще со времен LGA1156, предупреждая, что повышенное напряжение может привести и к повреждению процессора. А ведь официально устройствам для LGA1151 разрешено работать даже не с DDR3, а с DDR3L, работающей на напряжении 1,35 В, т. е. для них эта проблема может оказаться и более выраженной. Впрочем, справедливости ради, за прошедшие семь лет мы ни разу не сталкивались с выходом процессоров из строя, даже при использовании «оверклокерских» модулей. Более того - и не слышали о ситуациях, в которых можно было однозначно заявить о наличии таких проблем. Но береженого известно кто бережет:) Тем более, под концепцию минимизации цены системы разнообразные «хай-енд»-модули с декоративными радиаторами и прочими светодиодами все равно никак не подходят, поскольку и стоят уже дороже массовой DDR4. А вот банальная DDR3-1600 все еще может оказаться полезной.

Системных плат потребовалось две. В идеале, конечно, такое тестирование стоило проводить на универсальной модели, тройка каковых уже есть в ассортименте ASRock, но к нам в руки они пока не попадали. Поэтому мы просто взяли две платы, максимально-сходные по конструкции и даже назначению: ASRock Fatal1ty B150 Gaming K4 и Asus B150 Pro Gaming D3 . И основанные на одном и том же чипсете, что тоже может оказаться немаловажным, равно как и сходная (десятиканальная) схема питания процессора.

Методика тестирования

Методика подробно описана в отдельной статье . Здесь же вкратце напомним, что базируется она на следующих четырех китах:

- Методика измерения энергопотребления при тестировании процессоров

- Методика мониторинга мощности, температуры и загрузки процессора в процессе тестирования

А подробные результаты всех тестов доступны в виде полной таблицы с результатами (в формате Microsoft Excel 97-2003) . Непосредственно же в статьях мы используем уже обработанные данные. В особенности, это относится к тестам приложений, где все нормируется относительно референсной системы (как и в прошлом году, ноутбука на базе Core i5-3317U с 4 ГБ памяти и SSD, емкостью 128 ГБ) и группируется по сферам применения компьютера.

iXBT Application Benchmark 2016

Первая же группа программ преподнесла сюрприз - на трех процессорах из пяти DDR3 оказалась быстрее, чем DDR4. Изучение подробных результатов показывает, что «благодарить» за это нужно одну программу, а именно Adobe After Effects CC 2015. Предыдущая ее версия, помнится, испортила нам немало крови из-за своих требований к емкости памяти (причем зависящих от прочего аппаратного окружения), теперь вот новая напасть - и связанная именно с памятью. На медленных процессорах, впрочем, незаметная - там доверительные интервалы разных измерений существенно пересекаются. Но вот при возможности использовать четыре или более потоков вычисления, на погрешность разницу уже не спишешь: на Core i3-6100 и i5-6400 она превышает 10%. А для i7-6700K - немного уменьшается: судя по всему, благодаря большей емкости кэш-памяти. В общем, «прогресс» иногда может оказаться и таким. Локально - остальные программы группы работают на системе с DDR4 либо также, либо немного быстрее, что и приводит в конечном итоге к почти равным результатам. Для разных типов памяти, но не процессоров, разумеется, т. е. перед нами как раз тот случай, когда экономия посредством сохранения старой памяти может позволить приобрести более быстрый процессор, что окупится сторицей.

В данном случае, напротив, имеем некоторый прирост результатов при использовании DDR4, причем, чем быстрее процессор, тем он выше. Но даже в крайнем случае не превышает 3%, т. е. бежать менять память только лишь из-за производительности не стоит.

Формально - новая память лучше, фактически же разница в доли процента интересна может оказаться только любителям бенчмарков, но не для практического использования.

Аналогичный случай. Нет, конечно, результаты стабильно выше. Но такой прирост производительности без фотофиниша не зафиксируешь, так что лучше просто не обращать на него внимания.

Опять отличия в пределах 1%. Даже там, где они вообще есть. Покупателям же систем начального уровня тем более имеет смысл не волноваться, а попробовать сэкономить. Даже при покупке нового компьютера об этом можно пока поразмыслить, не говоря уже о том случае, когда достаточный объем DDR3 остался от старого.

При упаковке данных Core i7-6700K все-таки сумел героически «выжать» целых 2% разницы за счет большей ПСП. Остальным же более чем достаточно и DDR3-1600, а DDR4 может даже помешать из-за пока еще больших задержек.

Файловые операции последние лет пять умеют активно «нагружать» память, однако мы не склонны в данном случае относить эффект на счет ее производительности. Скорее, прочие сторонние факторы, типа работы контроллера в том режиме, на который он в основном и рассчитан.

Глядя на результаты младших процессоров Intel, мы посчитали, что этой программе вообще противопоказаны более высокие задержки DDR4. Однако воспользовавшись более быстрыми моделями можно увидеть, что, по мере роста их производительности, требования к пропускной способности памяти тоже растут. В итоге удается «выжать» до 3-4%. Что, впрочем, неплохо смотрится только на фоне остальных групп приложений, но слишком мало для практической значимости.

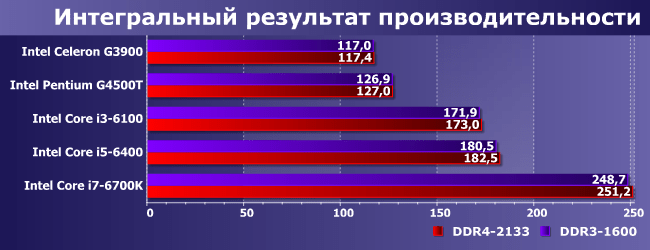

В конечном итоге приходим к практически полной эквивалентности двух типов памяти, поскольку разница между ними находится в пределах погрешности. Впрочем, как мы видели выше, есть программы, которые «жестко голосуют» за один из вариантов, но настолько странным образом, что это вообще можно списать на какие-то ошибки (или, что то же самое, неумеренную и ненужную оптимизацию), которые со временем будут исправлены. А вот такого, чтоб результаты взяли и выросли на треть (пропорционально эффективной частоте) - и близко нет.

Энергопотребление и энергоэффективность

Чтобы не перебарщивать с размерами диаграмм, мы решили ограничиться тремя точками - крайними и средней (результаты остальных двух систем желающие могут посмотреть в сводном файле). В принципе, они хорошо демонстрируют - зачем все это затевалось. А также и то, что для младших конфигураций эффектом можно, в принципе, и пренебречь: какая-то экономия наблюдается и в случае Celeron G3900, но с учетом его очень малого «аппетита» вообще... Плюс-минус пять ватт в настольной системе проблем не составят. Вот 10-15 при использовании топовых процессоров - уже что-то, однако в относительном исчислении тоже не стоит внимания.

Но, разумеется, большому любителю «зеленых» может и принести небольшое моральное удовлетворение. Как и в целом LGA1151 - согласно тестам, даже при использовании DDR3 это все равно самая «энергоэффективная» на сегодня настольная платформа, причем не уступающая даже суррогатным системам, но при несравнимо более высокой производительности. Впрочем, и LGA1150 в этом качестве была неплоха, да и «старенькая» уже LGA1155 при продлении ей жизни и отсутствии новых разработок выглядела бы неплохо. Фактически среди настольных платформ конкуренции в плане энергоэффективности давно уже не наблюдается. Так что «усиление и углубление» работы в данном направлении - отголоски событий на совсем других рынках.

Однако нераскрытым пока еще остается другой вопрос, а именно влияние разных типов памяти на энергопотребление самого процессора. «Платформенная» экономичность - понятно: все-таки и сами модули памяти имеют разное энергопотребление. А сказывается ли это непосредственно на работу контроллера, интегрированного в процессор? Заранее и не скажешь. К примеру, дискретная видеокарта тоже «портит» показатели энергоэффективности, но непосредственно на процессоре не сказывается никак. Значит, надо измерять. Тем более, для новых платформ это проблем не составляет - еще со времен LGA1150 компания «перевела» систему питания процессора непосредственно на выделенную линию БП целиком и полностью.

Эффект, как видим, есть - более скромный, чем для «платформы», но лояльным к памяти старого типа его не назовешь. Опять же - для младших моделей в ассортименте Intel им можно и пренебречь, а вот для старших можно получить и лишний десяток ватт «под крышкой». И это даже для стандартных модулей DDR3 с напряжением питания 1,5 В - увеличение последнего (при попытках повысить частоту памяти), разумеется, положение дел только усугубит. Таким образом, рекомендации «не задирать» напряжение питания модулей памяти можно верить - ничего хорошего это не принесет. Плохого, вполне возможно, что тоже. Но рисковать или нет - каждый пусть решает для себя сам. Во всяком случае, влияние использования памяти типа DDR3 на собственное энергопотребление (и, соответственно, тепловыделение) центрального процессора - задокументированный факт. Равно как и небольшой размер этого «влияния» в случае процессоров бюджетного сегмента. Или даже моделей среднего уровня.

iXBT Game Benchmark 2016

Чтобы не перегружать статью большим количеством в общем-то однотипных диаграмм, мы в очередной раз решили обойтись интегральным баллом (напомним: он отражает не абсолютные показатели, а способность систем как-то «вытягивать» хотя бы 30 кадров в секунду в разных играх).

Собственно, все очевидно. Разумеется, большая ПСП благотворно сказывается на интегрированном GPU, но принципиально положение дел измениться не может. Кое-где это позволяет, например, увеличить частоту кадров с 28 до 31, что сказывается на общем результате, однако никаких вау-эффектов не наблюдается. Это в очередной раз подтверждает, что при приобретении компьютера игрового назначения «танцевать» надо от видеокарты. Потом уже можно задуматься о процессоре, а все остальное - по вкусу. Если деньги останутся:) Но запросы современных (и даже уже не очень) игр таковы, что вряд ли останутся уже после первого шага. Так что если использование «старой» памяти позволит приобрести чуть более быструю видеокарту - этим в обязательном порядке стоит воспользоваться. А все попытки повысить производительность интегрированной графики без кардинальных ее изменений не стоят даже затраченного времени, не говоря уже о деньгах.

Итого

Итак, мы уточнили ранее полученные результаты и пришли к выводу, что пока эффект от перехода к DDR4 даже скромнее, чем казался ранее. Из чего, впрочем, не следует, что этому переходу надо как-то специально противодействовать. Во-первых, новая память позволяет сэкономить немного энергии. Причем (что тоже немаловажно) речь идет не только о большей экономичности всей системы, но и потребление процессора оказывается немного более низким, так что и работать последний будет в более щадящем режиме, и с охлаждением все проще решать. Во-вторых же, отгрузки DDR3 довольно быстро сокращаются, так что эта память дешеветь не будет наверняка, в отличие от DDR4. На которую все равно рано или поздно придется переходить, причем мы не удивимся, если поддержка DDR3 исчезнет со временем и из новых процессоров уже в рамках LGA1151. C другой стороны, если таковая память уже есть, причем в достаточном количестве, которое в ближайшем будущем увеличивать не планируется - момент перехода можно и отложить до более удачного в финансовом плане. Каких-то проблем это не составит, даже при покупке топового процессора, не говоря уже об устройствах среднего и нижнего уровня. Но, естественно, не стоит увлекаться чрезмерным повышением напряжения на модулях, поскольку определенное отрицательное значение для процессора это имеет.

Вот и вышли процессоры Intel Haswell-E. сайт уже успела протестировать топовый 8-ядерник Core i7-5960X , а также материнскую плату ASUS X99-DELUXE . И, пожалуй, главной «фишкой» новой платформы стала поддержка стандарта оперативной памяти DDR4.

Начало новой эпохи, эпохи DDR4

О стандарте SDRAM и модулях памяти

Первые модули SDRAM появились еще в 1993 году. Их выпустила компания Samsung. А уже к 2000 году память SDRAM за счет производственных мощностей корейского гиганта полностью вытеснила с рынка стандарт DRAM.

Аббревиатура SDRAM расшифровывается как Synchronous Dynamic Random Access Memory. Дословно это можно перевести как «синхронная динамическая память с произвольным доступом». Поясним значение каждой характеристики. Динамической память является потому, что в силу малой емкости конденсаторов она постоянно требует обновления. К слову, кроме динамической, также существует и статическая память, которая не требует постоянного обновления данных (SRAM). SRAM, например, лежит в основе кэш-памяти. Помимо динамической, память также является синхронной, в отличие от асинхронной DRAM. Синхронность заключается в том, что память выполняет каждую операцию известное число времени (или тактов). Например, при запросе каких-либо данных контроллер памяти точно знает, сколько времени они будут до него добираться. Свойство синхронности позволяет управлять потоком данных и выстраивать их в очередь. Ну и пару слов о «памяти с произвольным доступом» (RAM). Это означает, что единовременно можно получить доступ к любой ячейке по ее адресу на чтение или запись, причем всегда за одно и то же время вне зависимости от расположения.

Модуль памяти SDRAM

Если говорить непосредственно о конструкции памяти, то ее ячейками являются конденсаторы. Если заряд в конденсаторе есть, то процессор расценивает его как логическую единицу. Если заряда нет - как логический ноль. Такие ячейки памяти имеют плоскую структуру, а адрес каждой из них определяется как номер строки и столбца таблицы.

В каждом чипе находится несколько независимых массивов памяти, которые представляют собой таблицы. Их называют банками. В единицу времени можно работать только с одной ячейкой в банке, однако существует возможность работы сразу с несколькими банками. Записываемая информация необязательно должна храниться в одном массиве. Зачастую она разбивается на несколько частей и записывается в разные банки, причем процессор продолжает считать эти данные единым целым. Такой способ записи называется interleaving. В теории, чем больше в памяти таких банков, тем лучше. На практике модули с плотностью до 64 Мбит имеют два банка. С плотностью от 64 Мбит до 1 Гбит - четыре, а с плотностью 1 Гбит и выше - уже восемь.

Что такое банк памяти

И несколько слов о строении модуля памяти. Сам по себе модуль памяти представляет собой печатную плату с распаянными на ней чипами. Как правило, в продаже можно встретить устройства, выполненные в форм-факторах DIMM (Dual In-line Memory Module) или SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module). Первый предназначается для использования в полноценных настольных компьютерах, а второй - для установки в ноутбуки. Несмотря на один и тот же форм-фактор, модули памяти разных поколений отличаются количеством контактов. Например, решение SDRAM имеет 144 пина для подключения к материнской плате, DDR - 184, DDR2 - 214 пинов, DDR3 - 240, а DDR4 - уже 288 штук. Конечно, речь в данном случае идет о DIMM-модулях. Устройства, выполненные в форм-факторе SO-DIMM, само собой имеют меньшее число контактов в силу своих меньших размеров. Например, модуль памяти DDR4 SO-DIMM подключается к «материнке» за счет 256 пинов.

Модуль DDR (внизу) имеет больше пинов, чем SDRAM (вверху)

Вполне очевидно и то, что объем каждого модуля памяти высчитывается как сумма емкостей каждого распаянного чипа. Чипы памяти, конечно, могут отличаться своей плотностью (или, проще говоря, объемом). К примеру, прошедшей весной компания Samsung наладила серийное производство чипов с плотностью 4 Гбит. Причем в обозримом будущем планируется выпуск памяти с плотностью 8 Гбит. Также модули памяти имеют свою шину. Минимальная ширина шины составляет 64 бит. Это означает, что за такт передается 8 байт информации. При этом нужно отметить, что также существуют 72-битные модули памяти, в которых «лишние» 8 бит отведены для технологии коррекции ошибок ECC (Error Checking & Correction). Кстати, ширина шины модуля памяти также является суммой ширин шин каждого отдельно взятого чипа памяти. То есть, если шина модуля памяти является 64-битной и на планке распаяно восемь чипов, то ширина шины памяти каждого чипа равна 64/8=8 бит.

Чтобы рассчитать теоретическую пропускную способность модуля памяти, можно воспользоваться следующей формулой: A*64/8=ПС, где «А» - это скорость передачи данных, а «ПС» - искомая пропускная способность. В качестве примера можно взять модуль памяти типа DDR3 с частотой 2400 МГц. В таком случае пропускная способность будет равняться 2400*64/8=19200 Мбайт/с. Именно это число имеется в виду в маркировке модуля PC3-19200.

Как же происходит непосредственно чтение информации из памяти? Сначала подается адресный сигнал в соответствующую строку (Row), а уже затем считывается информация из нужного столбца (Column). Информация считывается в так называемый усилитель (Sense Amplifiers) - механизм подзарядки конденсаторов. В большинстве случаев контроллер памяти считывает сразу целый пакет данных (Burst) с каждого бита шины. Соответственно, при записи каждые 64 бита (8 байт) делятся на несколько частей. К слову, существует такое понятие как длина пакета данных (Burst Length). Если эта длина равна 8, то за один раз передается сразу 8*64=512 бит.

Модули и чипы памяти также имеют такую характеристику, как геометрия, или организация (Memory Organization). Геометрия модуля показывает его ширину и глубину. Например, чип с плотностью 512 Мбит и разрядностью (шириной) 4 имеет глубину чипа 512/4=128М. В свою очередь, 128М=32М*4 банка. 32М - это матрица, содержащая 16000 строк и 2000 столбцов. Она может хранить 32 Мбит данных. Что касается самого модуля памяти, то почти всегда его разрядность составляет 64 бита. Глубина же легко высчитывается по следующей формуле: объем модуля умножается на 8 для перевода из байтов в биты, а затем делится на разрядность.

На маркировке без труда можно найти значения таймингов

Необходимо сказать несколько слов и о такой характеристике модулей памяти, как тайминги (задержки). В самом начале статьи мы говорили о том, что стандарт SDRAM предусматривает такой момент, что контроллер памяти всегда знает, сколько времени выполняется та или иная операция. Тайминги как раз и указывают время, требующееся на исполнение определенной команды. Это время измеряется в тактах шины памяти. Чем меньше это время, тем лучше. Самыми важными являются следующие задержки:

- TRCD (RAS to CAS Delay) - время, которое необходимо для активации строки банка. Минимальное время между командой активации и командой чтения/записи;

- CL (CAS Latency) - время между подачей команды чтения и началом передачи данных;

- TRAS (Active to Precharge) - время активности строки. Минимальное время между активацией строки и командой закрытия строки;

- TRP (Row Precharge) - время, необходимое для закрытия строки;

- TRC (Row Cycle time, Activate to Activate/Refresh time) - время между активацией строк одного и того же банка;

- TRPD (Active bank A to Active bank B) - время между командами активации для разных банков;

- TWR (Write Recovery time) - время между окончанием записи и подачей команды закрытия строки банка;

- TWTR (Internal Write to Read Command Delay) - время между окончанием записи и командой чтения.

Конечно, это далеко не все существующие в модулях памяти задержки. Можно перечислить еще добрый десяток всевозможных таймингов, но лишь указанные выше параметры существенно влияют на производительность памяти. Кстати, в маркировке модулей памяти и вовсе указываются только четыре задержки. Например, при параметрах 11-13-13-31 тайминг CL равен 11, TRCD и TRP - 13, а TRAS - 31 такту.

Со временем потенциал SDRAM достигла своего потолка, и производители столкнулись с проблемой повышения быстродействия оперативной памяти. Так на свет появился стандарт DDR.1

Пришествие DDR

Разработка стандарта DDR (Double Data Rate) началась еще в 1996 году и закончилась официальной презентацией в июне 2000 года. С приходом DDR уходящую в прошлое память SDRAM стали называть попросту SDR. Чем же стандарт DDR отличается от SDR?

После того как все ресурсы SDR были исчерпаны, у производителей памяти было несколько путей решения проблемы повышения производительности. Можно было бы просто наращивать число чипов памяти, тем самым увеличивая разрядность всего модуля. Однако это отрицательно сказалось бы на стоимости таких решений - уж очень дорого обходилась эта затея. Поэтому в ассоциации производителей JEDEC пошли иным путем. Было решено вдвое увеличить шину внутри чипа, а передачу данных осуществлять также на вдвое повышенной частоте. Кроме этого, в DDR предусматривалась передача информации по обоим фронтам тактового сигнала, то есть два раза за такт. Отсюда и берет свое начало аббревиатура DDR - Double Data Rate.

Модуль памяти DDR производства Kingston

С приходом стандарта DDR появились такие понятия, как реальная и эффективная частота памяти. К примеру, многие модули памяти DDR работали на скорости 200 МГц. Эта частота называется реальной. Но из-за того, что передача данных осуществлялась по обоим фронтам тактового сигнала, производители в маркетинговых целях умножали эту цифру на 2 и получали якобы эффективную частоту 400 МГц, которую и указывали в маркировке (в данном случае - DDR-400). При этом в спецификациях JEDEC указано, что использовать термин «мегагерц» для характеристики уровня производительности памяти и вовсе некорректно! Вместо него необходимо использовать «миллионы передач в секунду через один выход данных». Однако маркетинг - дело серьезное, указанные в стандарте JEDEC рекомендации мало кому были интересны. Поэтому новый термин так и не прижился.

Также в стандарте DDR впервые появился двухканальный режим работы памяти. Использовать его можно было при наличии четного числа модулей памяти в системе. Его суть заключается в создании виртуальной 128-битной шины за счет чередования модулей. В таком случае происходила выборка сразу 256 бит. На бумаге двухканальный режим может поднять производительность подсистемы памяти в два раза, однако на практике прирост скорости оказывается минимален и далеко не всегда заметен. Он зависит не только от модели оперативной памяти, но и от таймингов, чипсета, контроллера памяти и частоты.

Четыре модуля памяти работают в двухканальном режиме

Еще одним нововведением в DDR стало наличие сигнала QDS. Он располагается на печатной плате вместе с линиями данных. QDS был полезен при использовании двух и более модулей памяти. В таком случае данные приходят к контроллеру памяти с небольшой разницей во времени из-за разного расстояния до них. Это создает проблемы при выборе синхросигнала для считывания данных, которые успешно решает как раз QDS.

Как уже говорилось выше, модули памяти DDR выполнялись в форм-факторах DIMM и SO-DIMM. В случае DIMM количество пинов составляло 184 штуки. Для того чтобы модули DDR и SDRAM были физически несовместимы, у решений DDR ключ (разрез в области контактной площадки) располагался в ином месте. Кроме этого, модули памяти DDR работали с напряжением 2,5 В, тогда как устройства SDRAM использовали напряжение 3,3 В. Соответственно, DDR обладала меньшим энергопотреблением и тепловыделением в сравнении с предшественником. Максимальная частота модулей DDR составляла 350 МГц (DDR-700), хотя спецификациями JEDEC предусматривалась лишь частота 200 МГц (DDR-400).

Память DDR2 и DDR3

Первые модули типа DDR2 появились в продаже во втором квартале 2003 года. В сравнении с DDR, оперативная память второго поколения не получила существенных изменений. DDR2 использовала всю ту же архитектуру 2 n -prefetch. Если раньше внутренняя шина данных была вдвое больше, чем внешняя, то теперь она стала шире в четыре раза. При этом возросшую производительность чипа стали передавать по внешней шине с удвоенной частотой. Именно частотой, но не удвоенной скоростью передачи. В итоге мы получили, что если у DDR-400 чип работал на реальной частоте 200 МГц, то в случае DDR2-400 он функционировал со скоростью 100 МГц, но с вдвое большей внутренней шиной.

Также DDR2-модули получили большее количество контактов для присоединения к материнской плате, а ключ был перенесен в другое место для физической несовместимости с планками SDRAM и DDR. Вновь было снижено рабочее напряжение. Если модули DDR работали при напряжении 2,5 В, то решения DDR2 функционировали при разности потенциалов 1,8 В.

По большому счету, на этом все отличия DDR2 от DDR заканчиваются. Первое время модули DDR2 в отрицательную сторону отличались высокими задержками, из-за чего проигрывали в производительности планкам DDR с одинаковой частотой. Однако вскоре ситуация вернулась на круги своя: производители снижали задержки и выпускали более быстрые наборы оперативной памяти. Максимальная частота DDR2 достигала отметки эффективных 1300 МГц.

Различное положение ключа у модулей DDR, DDR2 и DDR3

При переходе от стандарта DDR2 к DDR3 использовался тот же самый подход, что и при переходе от DDR к DDR2. Само собой, сохранилась передача данных по обоим концам тактового сигнала, а теоретическая пропускная способность выросла в два раза. Модули DDR3 сохранили архитектуру 2 n -prefetch и получили 8-битную предвыборку (у DDR2 она была 4-битной). При этом внутренняя шина стала в восемь раз больше, чем внешняя. Из-за этого в очередной раз при смене поколений памяти увеличились ее тайминги. Номинальное рабочее напряжение для DDR3 было снижено до 1,5 В, что позволило сделать модули более энергоэффективными. Заметим, что, кроме DDR3, существует память типа DDR3L (буква L означает Low), которая работает с пониженным до 1,35 В напряжением. Также стоит отметить, что модули DDR3 оказались ни физически, ни электрически несовместимы с любым из предыдущих поколений памяти.

Конечно, чипы DDR3 получили поддержку некоторых новых технологий: например, автоматическую калибровку сигнала и динамическое терминирование сигналов. Однако в целом все изменения носят преимущественно количественный характер.

DDR4 - очередная эволюция

Наконец, мы добрались до совершенно новой памяти типа DDR4. Ассоциация JEDEC начала разработку стандарта еще в 2005 году, однако лишь весной этого года первые устройства появились в продаже. Как говорится в пресс-релизе JEDEC, при разработке инженеры пытались достичь наибольшей производительности и надежности, увеличив при этом энергоэффективность новых модулей. Что ж, такое мы слышим каждый раз. Давайте посмотрим, какие конкретно изменения получила память DDR4 в сравнении с DDR3.

На этой картинке можно проследить эволюцию технологии DDR: как менялись показатели напряжения, частоты и емкости

Один из первых прототипов DDR4. Как ни странно, это ноутбучные модули

В качестве примера рассмотрим 8-гигабайтный DDR4-чип с шиной данных шириной 4 бита. Такой девайс содержит 4 группы банков по 4 банка в каждой. Внутри каждого банка находятся 131 072 (2 17) строки емкостью 512 байт каждая. Для сравнения можно привести характеристики аналогичного DDR3-решения. Такой чип содержит 8 независимых банков. В каждом из банков находятся 65 536 (2 16) строк, а в каждой строке - 2048 байт. Как видите, длина каждой строки чипа DDR4 в четыре раза меньше длины строки DDR3. Это означает, что DDR4 осуществляет «просмотр» банков быстрее, нежели DDR3. При этом переключение между самими банками также происходит гораздо быстрее. Тут же отметим, что для каждой группы банков предусмотрен независимый выбор операций (активация, чтение, запись или регенерация), что позволяет повысить эффективность и пропускную способность памяти.

Основные преимущества DDR4: низкое энергопотребление, высокая частота, большой объем модулей памяти

После использования стандарта DDR3 в течение восьми лет, производители оперативной памяти по всему миру начали процесс выпуска новейших чипов памяти в форме DDR4. Но в чём заключается преимущество (если оно вообще есть) DDR4 над DDR3 в реальных задачах, и стоит ли переходить на новый, более дорогой стандарт?

Технические улучшения DDR4 RAM

На данный момент существует три основных типа оперативной памяти для компьютеров потребительского класса: DDR3, DDR3L и DDR4.

Основными преимуществами DDR4 над своим предшественником DDR3 являются: более широкий диапазон тактовых частот и таймингов, низкое энергопотребление и уменьшенная задержка. У DDR3 есть четыре основных диапазона тактовой частоты (она определяет, насколько быстро оперативная память способна считывать и записывать данные): 1333 МГц, 1600 МГц, 1866 МГц и 2133 МГц. При этом 2133 МГц — максимальный предел возможностей такой памяти. Конфигурации на 800 МГц и 1066 МГц теоретически всё ещё существуют, но, по большей части, были вытеснены более современными вариантами.

DDR4, с другой стороны, похоже, не имеет ограничений в плане тактовой частоты. По крайне мере, ни один производитель пока не уткнулся в потолок. Каждый раз, когда кто-то достигает показателей, кажущихся пределом, другая компания устанавливает новый стандарт экстремальной производительности. В этом месяце сотрудники G.Skill представили конфигурацию с DDR4 на 128 Гб, состоящую из четырёх планок памяти по 32 Гб с тактовой частотой 3000 МГц. Тем временем, до полок магазинов уже добралась серия G.Skill TridentZ на 8 Гб, работающая на частоте 4266 МГц.

Далее, потребляемая мощность большинства моделей DDR3 варьируется в пределах от 1,5 вольт в стандартных конфигурациях, до 1,975 вольт в разогнанных машинах. Оперативная память DDR4 работает гораздо эффективнее, требуя всего 1,2 вольта. Вдобавок, количество потребляемой энергии можно снизить до 1,05 вольт, в зависимости от производителя и объёма памяти. Конечно, стандарт DDR3L тоже может похвастаться определёнными успехами в этом плане, опускаясь до 1,35 вольт (буква «L» означает «Низкое напряжение»), но эффективность DDR4 находится на совершенно другом уровне.

С точки зрения непрофессионала, это значит, что память DDR4 способна передавать данные быстрее, потребляя при этом меньше энергии, что увеличивает стабильность системы в долгосрочной перспективе. Это помогает снизить риск повреждения памяти во время разгона, а также уменьшает нагрузку особо требовательных программ на систему в целом.

Ну и наконец, последним преимуществом DDR4 над DDR3 является увеличение максимального лимита памяти, который можно установить на одной материнской плате. В наилучшем возможном сценарии, теоретический лимит конфигурации с памятью DDR3 составляет 128 Гб, тогда так верхний предел DDR4 в четыре раза выше и равняется 512 Гб. Впрочем, системы с таким количеством памяти пока не тестировались в реальных условиях.

Haswell-E против Skylake

Лишь ограниченно число процессоров сейчас поддерживает DDR4. К ним относится линейка Haswell-E от Intel, а также новейший четырёхъядерный процессор Skylake той же компании.

Оперативная память DDR4 впервые появилась на рынке в прошлом году, вместе с релизом Haswell-E. Согласно независимым тестам издания Anandtech, которое сравнивало DDR3 с DDR4 на совместимой с Haswell игровой конфигурации, разница между этими типами памяти была минимальной или вообще нулевой.

Хотя Skylake лучше Haswell справляется с приложениями, нагружающими ЦПУ, разница между DDR3 и DDR4 всё равно не слишком ощутима. Когда сотрудники Anandtech провели похожие тесты в GTA V, воспользовавшись процессором Skylake i7-6700k и 16 Гб оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 2133 МГц, показатель кадров в секунду увеличился лишь на несколько десятичных долей по сравнению с аналогичной конфигурацией, оборудованной DDR3.

К счастью, разрыв в производительности оказался более очевиден, когда дело дошло до профессиональных приложений, работающих в системе на базе Skylake. При извлечении архива с помощью утилиты WinRar (как известно, этот процесс очень сильно нагружает память), DDR4 смогла показать лучшие результаты. Объектом тестирования был архив объёмом 1,52 Гб, содержащий различные файлы, включая изображения, программы и видео в разрешении 720p.

Невооружённому глазу подобный рост производительности может показаться незначительным. Однако для специалистов, работающих с приложениями такого типа практически ежедневно, экономия времени благодаря использованию DDR4 может оказаться весьма значительной.

Таким образом, хотя Skylake и не даёт ощутимых преимуществ над Haswell в плане компьютерных игр, совершенно ясно, что DDR4 позволяет увеличить скорость работы программ вроде WinRar или Photoshop, активно использующих оперативную память, на любом поколении ЦПУ.

Как и продукты любой новой технологии, плашки памяти DDR4, очевидно, будут стоить дороже своих аналогов класса DDR3. Сравнивая две модели оперативной памяти одного и того же производителя, мы обнаружили, что пара плашек DDR3 Savage на 8Гб (16 Гб в общем) с тактовой частотой 2400 МГц стоит 103,99 долларов на Newegg, тогда как такая же память DDR4 обойдётся вам уже в 129,99 долларов — почти на 21% дороже. Не слишком плохо, но всё же ощутимо. К счастью, стоимость DDR4 за последний год сильно упала, и такая тенденция будет продолжаться по мере массового распространения данного стандарта.

Впрочем, не забывайте, что это цена лишь самих плашек памяти. Мы не учитываем стоимость дополнительных компонентов, которые могут вам понадобиться для обеспечения полной совместимости своей системы с DDR4. Если ваш компьютер оборудован устаревшей материнской платой или несовместимым процессором (например, старой моделью Haswells или её аналогом от AMD), вам придётся заменить их, чтобы воспользоваться памятью DDR4.

Стоит ли обновлять компьютер?

На данный момент нет.

В случае компьютерных игр, преимущество DDR4 над своим предшественником в лучшем случае минимально (пока). Похоже, что на рынке сейчас просто недостаточно игр AAA класса, способных использовать DDR4 на полную мощность. А вот для специалистов, работающих с графическими приложениями вроде Photoshop, уменьшенная задержка и лучшее время отклика вполне могут оправдать переход с уже устаревающих стандартов DDR3 и DDR3L.

Если при сборке следующего ПК вы хотите, чтобы он оставался конкурентоспособным как можно дольше, нет никаких явных причин отказываться от использования DDR4 в конфигурации на базе Skylake. Тем не менее, если вы недавно собрали компьютер с DDR3 или DDR3L, а также процессором Haswell, либо хотите сэкономить немного денег, вполне возможно, увеличенная цена остальных компонентов того не стоит.

Во время модернизации ПК много людей упускают из виду правильность выбора планок оперативной памяти. Они являются важной составляющей системного блока и отвечают за производительность операционной системы. Если вы играете в требовательные современные игры, просматриваете высококачественное видео в YouTube, занимаетесь видеомонтажом или рендерингом, без качественной планки ОЗУ вам не обойтись.

Как же выбрать планку ОЗУ? Что лучше DDR 3 или усовершенствованный её аналог DDR4? Какой производитель выпускает самые надёжные планки оперативной памяти? Все это можно узнать из нашего обзора.

Какой оптимальный объём планок ОЗУ выбрать?

При покупке или починке компьютера пользователи выбирают оптимальный объём оперативной памяти, отталкиваясь от стереотипа, что много памяти не бывает и, чем больше оперативной памяти, тем лучше. Однако, задействовав все свободные слоты на материнской плате, мы замечаем, что не вся мощь ОЗУ используется. Почему же так происходит?

Скорость работы компьютера зависит от мощности процессора, а оперативная память используется для временного хранения данных. До тех пор, пока для обработки данных используется оперативная память, система работает на полную мощность. Но если ОЗУ недостаточно, система обращается за «помощью» к жёсткому диску. В результате, скорость работы целой системы снижается в несколько раз. Поэтому, подбирая для своей ОС оптимальный объём оперативной памяти, стоит отталкиваться от того, какие программы вы будете устанавливать, в каких целях будете использовать компьютер и какая версия Windows для вас подойдёт.

К примеру, если у вас на ПК установлена Windows XP, 7 или 8, то для работы с офисными программами и просмотра социальных сервисов достаточно от 2 до 4 Гб памяти. Для игр с минимальными настройками необходимо от 4 до 8 Гб оперативки. Но если вы любите современные игры, то в официальных требованиях разработчики чаще всего указывают наличие на ПК от 16 Гб ОЗУ, а в некоторых и всех 64 Гб.

При подборе планок ОЗУ также требуется учитывать возможности самого компьютера и версии операционной системы. К примеру, 32- разрядные версии Windows используют 3,5 Гб оперативной памяти. Поэтому, если у вас установлено несколько планок мощностью больше 4 Гб, нужно переустановить Windows на 64-битную версию. В противном случае, память остальных планок ОЗУ не будет задействована.

Какая должна быть частота планки оперативной памяти?

При выборе частоты оперативной памяти необходимо учитывать, что для достижения высокой производительности в работе ПК нужен хороший процессор и видеокарта. Именно они занимаются всей вычислительной работой. Однако, здесь также стоит отметить, что частота ОЗУ является важным показателем. Чем быстрее процессор получает данные из памяти, тем быстрее система отвечает на запросы пользователя. Но влияние частоты преувеличено. К примеру, разница в скорости работы DDR3 с частотой в 1,3 МГц и DDR4 с частотой в 2,3 МГц составляет всего 15%. При этом эта разница чувствуется только в играх.

Также нужно учитывать, что установка двух ОЗУ по 4 Гб добавляет скорости работы ОС, нежели 1 планка оперативной памяти 8 ГБ. Это связно с двухканальным режимом работы, при котором увеличивается скорость передачи данных от ОЗУ до материнской платы и процессору за счёт использования двух каналов доступа к объеденному банку памяти.

Ключевая разница в DDR 3 и DDR4

В теории новый стандарт DDR4 является на 40% быстрее DDR3, так как может работать с рабочей частотой до 4200 МГц. Но всё это только в теории.

Согласно отзывам пользователей, а также по результатам теста, DDR4 c 2133 МГц работает также, как и DDR3 c частотой в 1600МГц. При этом последняя стоит намного дешевле.

Также стоит учитывать, что не все материнские платы поддерживают DDR4, а их стоимость до конца 2017 года не снизится. В результате, качественная и надёжная DDR4 доступна только некоторым пользователям ПК, в то время, как DDR3 ещё соответствует современным требованиям, как игровых компьютеров, так и бюджетных моделей ПК. В ближайшие 2-3 года она будет лидером продаж. По надёжности DDR3 не уступает новому стандарту.

Какой производитель выпускает лучшие планки ОЗУ?

Согласно доступной статистике отзывов пользователей ПК, на начало 2016 г. самые качественные планки ОЗУ (минимум брака) выпускают такие производитель, как:

- Kingston

- Crucial

- Samsung

- Transcend

- Hynix

Доля их брака составляет всего 0,6% от проданных за 6 месяцев планок ОЗУ.

Менее надёжными считаются:

- Corsair

- Patriot

Доля поделочных модулей на рынке за 2016 год не уменьшилась. Поэтому покупать нужно только в проверенных поставщиков или в интернет-магазине от официального производителя (если таков есть).

Лучшие ОЗУ 2016 года

Топовые модели ОЗУ будут представлены стандарта DDR3, так как с DDR4 возникает ещё много проблем. Все планки будут разделены на 3 группы, а именно:

- Для бюджетных ПК. Рекомендованный объём от 2-4 Гб. Стоит покупать 2 планки ОЗУ. Среды топовых моделей этой категории стоит выделить: Kingston ValueRAM DDR3 1600GHz 4Gb и Kingston ValueRAM DDR3 1600GHz 2Gb.

- Для игровых ПК. Рекомендованный объём от 8 Гб. Набор Kingston HyperX Predator DDR3 1866GHz 2x8Gb, а также комплект Kingston HyperX Predator DDR3 1866GHz 2x4Gb.

- Для универсальных настольных систем. Под понятием «универсальных» подразумевается устройство, которое используется для работы с офисными программами, видеоредакторами и играми на средних и минимальных настройках. К этой категории стоит отнести планку Kingston ValueRAM DDR3 1600GHz 2Gb, а также Kingston ValueRAM DDR3 1600GHz 4Gb.

Подводя итоги, стоит отметить, что покупка ОЗУ в 32 Гб и выше для игр не имеет смысла. Гораздо большей результативности в работе ПК можно добиться покупкой SSD диска или хорошей видеокарты.